こんにちは!

教養派アート入門メディア『3L museum』を運営している、白くま館長(@3Lmuseum)です。

以前、「4つのステップで実際にアートを鑑賞してみよう!」の実践編と題して、簡単なワークショップをおこないました。

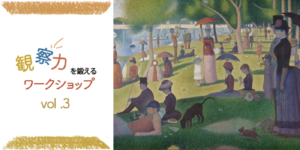

その記事では、ジョルジュスーラの『グランドジャット島の日曜日の午後』を用いて、アート鑑賞の仕方について実践しました。

ただ、スーラ以外の選択肢を用意していたにも関わらず、解説をしていませんでした。

スーラ以外の作品を選んでいただいたみなさん、お待たせしました。

今回は、スーラ以外の3枚の絵画についての解説編となります。

スーラを選ばなかった人は、ぜひこの記事を参考に絵画を知り、鑑賞の楽しさを味わいましょう!

スーラを選んだ人も、ほかの3枚の絵がどんなものだったのかを知ることで、新たな発見をするかもしれないので、ぜひご覧ください!

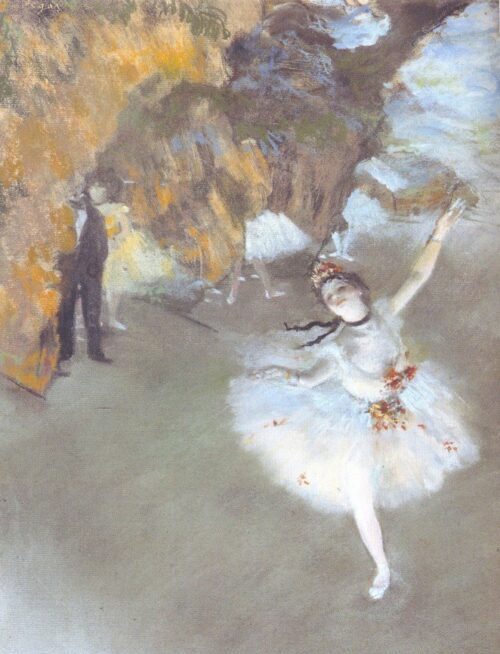

①の絵画の解説

なぜ、そのアートを選んだのか考えてみよう

まずは、見る工程です。

パッと見でわかるこの絵の視覚情報を整理していきましょう!

・笑っている?

・人影のようなものが見える

・バレリーナの足のようなものが見える

・外? 中?

上記のような情報が見てわかるのではないでしょうか。踊り子がいることで、どんなシーンの絵なのかは容易に想像できたのではないでしょうか!

ここで挙げたのはあくまでも一例なので、ほかにも見つかった人はどんどん書き出してみましょう!

選んだアートの情報を知ろう

知る工程、つまりネタバラシです!

これは、エドガー・ドガによって1876年頃に描かれた『踊りの花形』という作品です。

『エトワール』『舞台の踊り子』という名称もあります。どれも正解です。

ドガは、バレリーナをモチーフにした作品を多く残している作家でした。

この作品もバレリーナをモチーフにした作品の1つ。主役である踊り子が舞台の上を舞い、舞台袖にはたくさんのバレリーナが控えています。

そして舞台袖にはもう一つ人影が。この黒服は一体誰なのでしょうか。

実はこの黒服、少女をお金で買ったパトロンです。

優雅に踊っている自由を象徴するようなバレリーナですが、実は縛られているというなんとも怖い絵なのです。

当時のバレリーナのイメージは、今のような華やかなものではなく、労働者階級であったり、娼婦のような扱いを受けていました。

バレリーナたちは、このような貧困からの脱却を目指し、パトロンを必死に探していました。

エトワールとは、スターの意味。

この踊っているバレリーナは、主役をこなしたことでパトロン獲得に成功し、貧困脱却を果たし笑顔なのかもしれませんね。

ドガはバレリーナを中心とした絵を通して、社会の闇や矛盾、憂鬱を伝えていたのです。

②の絵の解説

なぜ、そのアートを選んだのか考えてみよう

まずは、見る工程です。

パッと見でわかるこの絵の視覚情報を整理していきましょう!

・汚い

・ボロい、クタクタ

・男性用?

・靴紐がほどけている

このようなことが見てわかるのではないでしょうか。靴がデカデカと描かれているため、靴の情報ばかりかと思います。

ここで挙げたのはあくまでも一例なので、ほかにもある人はどんどん書き出してみましょう!

選んだアートの情報を知ろう

知る工程に進みましょう。この作品のネタバラシです。

②の絵は、フィンセント・ファン・ゴッホが1888年頃に描いた『靴』という作品です。

ただの靴の絵のように思えますが、色々な意味がこの絵には潜んでいるのです。

まず、真っ先に思うのが「汚い靴!」という印象があったかと思います。これを逆にいうと、美術は美しいものが全てではない、と捉えることもできませんか?

「美」という言葉が付いている通り、美術は美しいものというイメージがなんだかあるかと思います。このイメージがあることで、お金持ちの人の家にある、みたいな印象を抱く人も多いと思います。

ただ、この絵は使い古された汚い靴の絵。お金持ちの豪邸のリビングに飾られていたら微妙な気持ちになりませんか?

正直、美術に綺麗も汚いもありません。忘れた頃にこの絵は美術とは何かを改めて教えてくれるでしょう。

そしてもう1つ、「これは誰の靴なのか」というお話です。

これについては色々な説があります。労働者の靴、男性の靴、もしくはゴッホ本人の靴。

要は、誰の靴なのかはわかりません。これはつまり、想像に任せる、ということなのです。

解釈は見る側の自由、答えはないということです。

ゴッホはただ靴を描いたのではなく、その靴の記憶を描いていたのではないでしょうか。

誰かにボロボロになるまで愛用されていた、といったストーリーをこの靴は想像させてくれるのです。

そもそもゴッホ自身がそこまで考えて描いていたのか、それもご想像にお任せします。

このように、美術は視点を変えると捉え方も変わるのです。

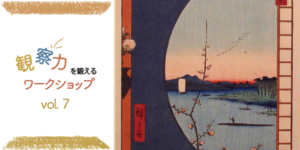

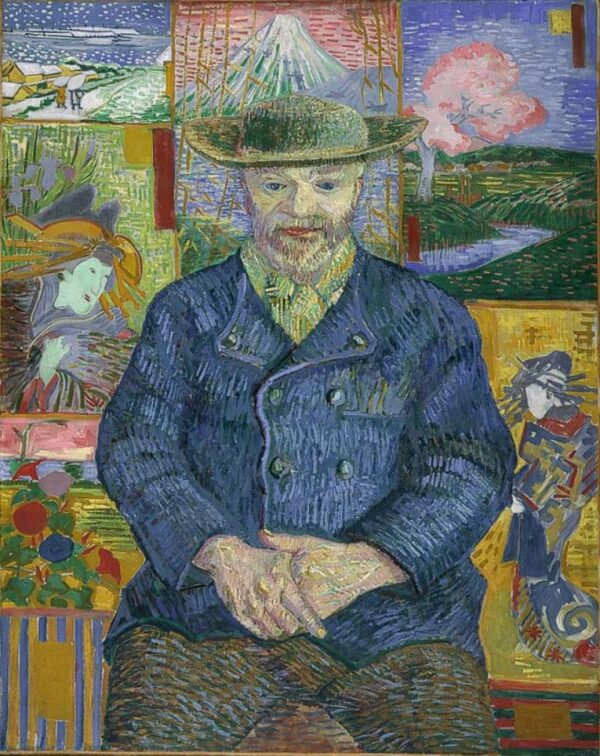

④の絵画の解説

なぜ、そのアートを選んだのか考えてみよう

こちらも見る工程からいきましょう。

パッと見でわかるこの絵の視覚情報を整理していきます。

・荒々しいタッチ

・背景浮世絵?

・日本と異国の融合

・日本の絵? 海外の絵?

このようなことが見てわかるのではないでしょうか。浮世絵のようなものが背景に描かれていますが、日本の絵ではななそうで、情報が多いかと思います。

ここで挙げたのはあくまでも一例なので、ほかにもある人はどんどん書き出してみましょう!

選んだアートの情報を知ろう

知る工程に進みます。この作品の解説をしていきます。

おじいさんがドンと描かれているこの絵は、フィンセント・ファン・ゴッホによって1887年頃に描かれた『タンギー爺さんの肖像』です。

タンギーさんは、画材屋兼画商を営むおじいさんでした。ゴッホ自身もお世話になっていた人です。ただ、中心にでかでかと描かれるタンギー爺さんよりも、背景に目がいってしまったのではと思います。

背景に敷き詰められるように描かれているのは、日本の『浮世絵』ですね。

フランスで活躍していたゴッホが、なぜ日本を知っているのか。タンギー爺さんと旅行にでも来ていたのでしょうか。

実はそうではなく、ちゃんとした背景があります。当時のヨーロッパでは、日本が大ブームになっていたのです。

この日本趣味のことを、『ジャポニズム』と呼ばれています。

万国博覧会に浮世絵が出展された際、二次元的なのっぺりとした表現と鮮やかな色彩がヨーロッパの人々を魅了しました。

立体的でリアルさを求める絵画を描く人々にとって、浮世絵はまさに衝撃だったのです。

印象派の画家マネも、『ラ・ジャポネーズ』というジャポニズムの作品を残しています。

ブロンドの髪の女性が着物を着ている姿は、日本文化への憧れを感じさせます。

ゴッホも浮世絵に魅了された者の1人です。このほかにも『花魁』というジャポニズムな作品も残しています。

浮世絵の模写をしたり、浮世絵を精力的に集めたりと、浮世絵を愛していたことが伺えます。

浮世絵が海を越えてたくさんの人を魅了していたのって、なんだか面白いですよね。

まとめ

この記事では、実践編で紹介できなかった残りの3つの作品を解説しました。いかがだったでしょうか?

このあとは、ぜひ感想を共有していきましょう!

自分で文章にアウトプットするのもよし、明日会う友達に教えてあげるのもよし。共有の仕方は人それぞれです。

ただ、感想を残すだけでもだいぶ違ってきます。感想も立派なアウトプットなのです。

何かに残すだけで、インプットは自分の身に染み付きます。

最後のステップである「残す/共有する」については、こちらの記事で解説しています。

ぜひ、こちらも参考にしてみてくださいね。

どんどんこの調子で鑑賞をしていき、教養をつけていきましょう!